カンボジアの社会課題をハエで解決!?〜Grubin 川本亮さん〜

本日は現役東大医学部生でGrubin(グラビン)代表の川本亮さんにお話を伺いました。Grubinは、ハエの幼虫を使い生ゴミを分解して循環型社会の創造を目指しています。

川本さんは、実際にカンボジアに訪れた際にこの事業を考えついたとの事です。

では、早速その想いや、今後のキャリアなど社会貢献を仕事にするまでをみていきましょう!

東京大学医学部

兵庫県出身。幼少期よりの生き物好きで、カンボジアでの経験からアメリカミズアブの活用を思い立ち、今に至る。

2年間、アメリカミズアブの飼育研究を行う。

※本インタビューは2019年4月3日に取材したものとなっております。

目次

カンボジアでハエを使って起業!?

国際協力を始めたきっかけ

これまで国際協力を始めた時から、現在に至るまでの流れを詳しく教えてください。

大学1年生の11月にハルトプライズという国連が主催しているビジコンに参加したのがきっかけです。

そのビジコンが、途上国の課題解決を目指す学生の起業家を応援しようというコンテストで、賞金1億円ということもあって友達と3人で「ええやん、やろうよ」となり申し込みました。

私の行ったことのある途上国がカンボジアしかなくて、問題は何なんやろうという話になって色々調べた結果、路上に落ちている生ゴミの悪循環を解決しようと決めました。

なぜ路上に堆積するのか考えた時に、課題はゴミが回収されないことだと気づいたのです。

堆積しているものは、分解する方法がよいと思い、論文調べた結果「アメリカミズアブ」というハエの幼虫が一番良いとわかりました。

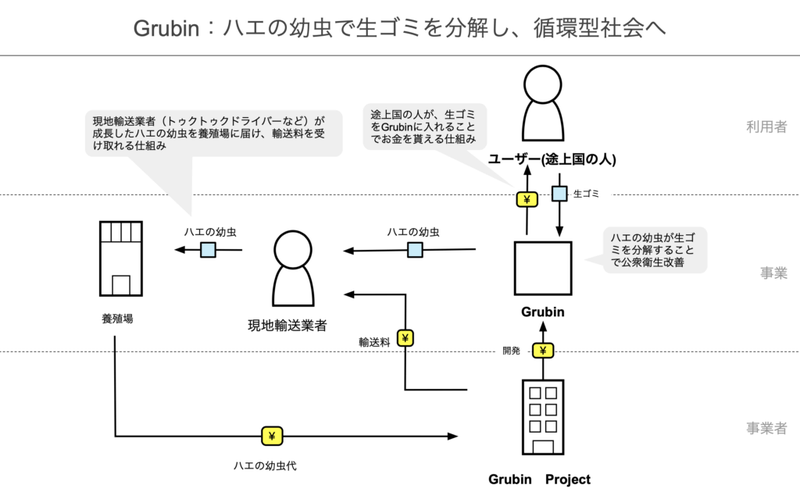

そこで、生ゴミをアメリカミズアブの幼虫が入ったボックスに捨てることで、腐る前に分解されるので衛生状況が良くなると考え、カンボジアの方々に実際に使ってもらったり、その重要性を伝える活動をしていました。

まだ国際協力というほど大きいものかわからないけれど、そのステップを踏み約1年半活動しています。

起業家という選択

なぜ、NPOやNGO、JICAなど様々な選択肢がある中で、起業家になることを選んだのかを教えてください。

カンボジアの衛生改善をどうやるか考え、候補にあったのは以下の3つでした。

「JICAの職員になる」

「NPOやNGOを立ち上げる」

「ビジネスをする」

そこで、JICAやNPOの方々にもたくさん会いましたが、現地の人々を巻き込むにはどうしてもお金が必要になってくると思いました。

事情を説明すると、カンボジアの大学生は、私たちの活動を手伝ってはくれますが、持続的に回っていくためにはビジネスの形式を作らなければいけないと感じたのです。

そのため NPO よりもビジネスという形でちゃんとお金が回るような仕組みを作りたいと思ったのが、起業家になる決意をした一番の要因です。

お金を現地の人に渡すサイクルを作るというのは、根底にあったからNPO でもJICAでもない起業家という立場で入っていったのだと思います。

Grubinのカンボジアでのお金の動き方

教える立場ではなく教わる立場

活動をする上で大切にしているマインド

現在の活動をするうえで大切にしているマインドを教えてください。

大切にしている考えは現地の人との向き合い方です。

現地に行くときに無意識の中で、最初から教える立場のマインドになってしまいます。

そのマインドでは、現地の素直な意見を聞くバリアーになり、「おいおいまた来たぞ」と思われます。

そうなると私たちの活動の意義を分かってもらえず、ただお金がもらえるから手伝うだけになるでしょう。

だから、「自分はカンボジア人や!」と思い込むくらいで、教える立場ではなく教わる立場というのをもとに人間関係を築くとお互いに尊敬できます。

そうなると自分がいなくてもプロジェクトが回り、活動の意義もわかってもらえるのではないかと思います。

現地で対等なコミュニケーションをとるために気を付けていたことはなんですか?

できるだけ現地の言葉をしゃべることです。

完璧には話せないですが、「ありがとう」「こんにちは」などの日常会話は現地の言葉を使用することを心がけています。

実際に現地の人に英語で話しかけずに、現地の言葉で話しかけることで一気にハードルが下がります。

あとは、できるだけ彼らのフィールドに立つことで、勝手に自分の姿勢も下がります。できるだけ彼らの暮らしに寄せた格好・言葉で飛び込んでいくと関係を築きやすいと思います。

活動に必要なスキルや知識

今の活動をしていて必要だと感じた知識やスキルとその事例を教えてください。

常に謙虚であるということだと思います。

メディアに載せて頂いたり、賞を取ったりすると、私のような若い人は自分すごいなと思ってしまいがちです。

すると、大人から煙たがられるようになり、一番聞きたい現地の方の声も聞けなくなってしまいます。

だから、どれだけほめてられても謙虚でいようと思います。

過去の失敗

国際協力において、過去最大の失敗を教えてください。

カンボジアの人々のニーズの認識を間違えてしまったことです。

初めてカンボジアに行ったときに生ごみが町にあふれていて、それが問題であると勝手に思い込んでしまいした。

しかし、次にカンボジアに訪れてみると、街はきれいでした。実際、生ごみは問題ではないのかを現地の人に聞いてみました。

その中でわかったことが、私たちが訪れた3月は、カンボジアのお正月のような時期で公共のサービスがストップしていたため、生ごみがあふれていたということでした。

生ゴミが堆積している原因の認識の違いが何から来たかというと、自分たちが「カンボジアは汚いところでしょ」、「生ごみが落ちてる所でしょ」みたいなマインドで最初の3月に行き、勝手に思い込んでいたことが大きいと思います。それが過去最大の失敗です。

その失敗はどのように乗り越えましたか?

乗り越え方としては、現状を現状のままバイアスをかけずに受け入れて、その中でより深刻な問題を見つけに行くことだと思います。

私たちは、都心部にはあまりごみが落ちていないという事実を受け入れ、改めてフラットなイメージで調べました。

すると、きれいなのは本当に都市部だけで少し郊外に出るとある意味昔の私が想像していたカンボジア像がありました。

国境なき医師団へ

今後のキャリア

国際協力におけるキャリア・理想とする社会となぜそこに自分が関わりたいのかを、教えてください。

医師として国境なき医師団に入りたいとずっと思っていて、おそらく入ることになると思います。

なぜ入りたいかというと、私が日本にいるときより途上国にいるほうが、人間と接しているような感じがするからです。

途上国のほうが深い友達になることが多い印象が強く、単純に素直で人間として関わってくれる気がします。

だからこそ道端で出会った普通のおじさんのほうが、東京のパーティーで名刺交換をしたおじさんの100倍くらい印象が強かったり、人間として好きになれることがあります。

もちろん、東京での人脈も大事にしたいですが、現場で接する人も単純に好きな友達が増えるし仲良くなりたい人がいるからそこに行きたいです。

今後の国際協力はどうなる?

今後の国際協力の潮流や新しい動きはどのようになっていくと考えますか?

これが予測できたら自分も大したものだなと(笑)

潮流でいうと高校生や中学生の間から途上国に行って現状を見てる子が増えきてすごいことだと思っています。

私は18年間途上国に行ったことなかったですが、その現状を15歳のころから知っているのは、より理解が深い状態で動ける時期になっての活動に関わってきます。

いい意味での若年化でより長いスパンで活動できたり、特に感受性の強い時期から見てるからより理解力も高いです。なので、バイアスに捉われにくい若い人が増えていくのは新しい潮流になるのかなと思っています。

読者へメッセージ

最後に国際協力の道を志す人たちに応援メッセージをお願いします。

まだまだ自分も応援できる立場ではないですが、一つ挙げるとすれば、国際協力はめちゃめちゃ楽しいところですかね。

若いころから取り組むほど思い出に残ることであり、自分の価値観とかを変えてくれる経験だと思うのでそこに関しては絶対におすすめしたいです。

アドバイスをするとしたら、中高生から行くのは難しいけど大学生になったらできるだけ早く現地に行って衝撃を受けるだけでも後に大切になります。

実際、僕らもカンボジアを訪れた経験が基になり、起業に至ったので、現地に行き、実際に自分の肌で現地の文化や伝統を感じることをおすすめしたいです。