バイオミミクリーという言葉を知っていますか?

バイオミミクリーとは、動植物や昆虫の生態を参考に、技術開発や製品開発を行うことです。

今、環境問題解決に向けたアプローチの一つとして注目されています。

実際に私たちの身近にも、バイオミミクリーの技術が使われている例が多くあります

今回は、バイオミミクリーとは何か、実例とともに見ていきましょう。

※【企業様向け】環境問題への取り組みをPRしませんか?

このページに掲載を希望する企業様はこちらをご覧ください

目次

バイオミミクリーとは

バイオミミクリーとは、自然界の仕組みを技術開発や製品開発に活かすことです。

「Bio」は生物を意味し、「Mimicry」は模倣を意味します。

自然は、38億年かけた進化の元で様々な課題を解決してきました。

つまりバイオミミクリーは、地球の知恵を模倣するものです。

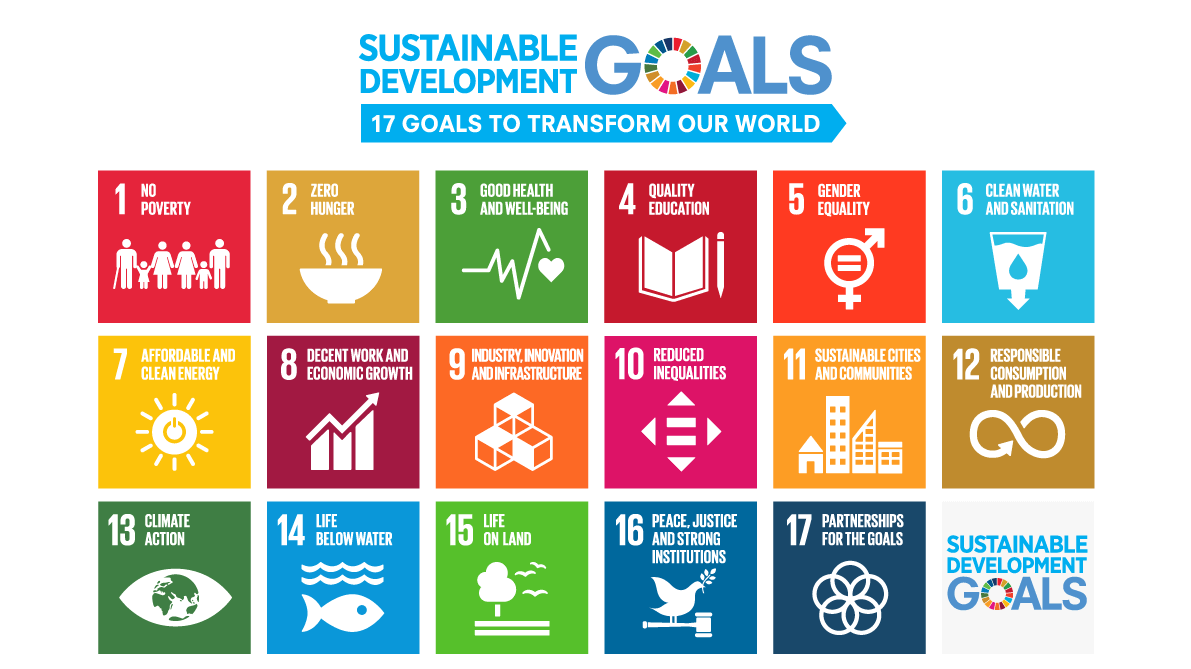

持続可能な社会に向けて様々な場面で活用されています。

バイオミメティクスとの違い

「バイオミミクリー」と似ている言葉の、「バイオミメティクス」があります。

「バイオミメティクス」は1950年代後半に、アメリカの学者、オットー・シュミットによって提唱されました。

これは、バイオミミクリーに関する学問分野の総称です。

その中で、自然界からのインスピレーションを重視するアプローチを「バイオミミクリー」と呼びます。

バイオミミクリーの身近な活用事例

特別な機械などだけでなく、私たちの身近にも、バイオミミクリーが活用されています。

今回は7つの例を見ていきましょう。

配管の深部を検査するロボット

初めに紹介するのは、2023年7月に発表された最新技術で、曲がりくねった配管の深部を検査するミミズ型ロボットです。

工場や都市の配管は、人体の血管のようなもので、これらが損傷すると事故の危険が増すため、配管の隅々まで徹底的に検査する必要があります。

しかし、配管は曲がりくねっており、調査が容易ではありません。

そこで、「蠕動(ぜんどう)運動」と呼ばれるミミズの移動メカニズムを活かし、動きを人工筋肉で模倣することに成功しました。

参考:ミミズの動きを人工筋肉で模倣、日本発のロボットが配管の深部まで調べ尽くす

新幹線

当時、世界最速の300キロを出すことに成功した新幹線500系。

騒音問題を解決するために、カワセミが参考にされました。

カワセミは餌を捕るために水面に高速で飛び込みますが、その際にほとんどしぶきを立てません。

製作者の1人である中津さんは、この特徴に着目しました。

その結果、カワセミのクチバシが水の抵抗を減少させるために鋭くなっていることがわかりました。

この発見によって、走行抵抗が30%削減されるだけでなく、消費電力も15%削減されました。

水上ゴミ回収ドローン

世界一大きい魚と呼ばれるジンベイザメの特性を活かした、水上ゴミ回収ドローンです。

その名も「Water Shark」

ジンベイザメは平く大きい口を持ち、あまり動かずにプランクトンや甲殻類にありつきます。

この動きを模したことで、ドローンは水上ゴミを一気に大量に回収できるようになりました。

1日16時間稼働し、最大200リットルのゴミを回収します。

船舶用塗料

日本ペイントマリンという企業は、マグロの生態を生かした船舶塗料「LF-Sea」を開発しました。

マグロは時速100キロで海を回遊します。

時速100キロで泳げる理由には、皮膚の表面から、海水との摩擦抵抗を減らす体液を出すことが関係しています。

一方、船舶用塗料は防汚機能と水の抵抗を減らして燃費を向上させる機能が求められます。

日本ペイントマリンは、船舶用塗料にマグロの皮膚の粘膜を応用することを考えたのです。

その結果、従来の製品と比べ、約4%の燃費低減となりました。

医療用接着

瞬時に止血するメカニズムが、フジツボという生物から生み出されました。

現代では、毎年約190万もの人が大量出血で亡くなっています。

大量出血の原因には、手術中の出血が挙げられます。

手術の際の出血で、傷口を塞ぐ作業は困難です。

加えて、早急な出血を要するケースも多いです。

従来は止血に数分かかる凝結剤を使用しています。

しかし、それでは間に合わない患者も多く、従来とは異なる止血法が必要でした。

フジツボは、額に当たる部分のセメント腺からタンパク質を分泌しています。

その分泌液には、接着効果を発揮できるような脂質成分が含まれており、対象物の汚れを洗い流します。

これらの性能を生かして、早急な止血を可能にする接着剤が発明されました。

面ファスナー

今回挙げた中で、一番身近にあるだろう面ファスナー。

これは野生ゴボウの実が元になっています。

野生ゴボウの実は、先端がフックのような鉤(かぎ)を持ち、動物の毛や洋服に付いたらなかなか取れません。

これは、子孫繁栄のために、くっつくことで種子を運んでもらう仕組みです。

スイス人のジョルジュ・ド・メストラルという発明家が、犬の毛に付いた野生ゴボウの実が取りにくかった事から着想を得ました。

自律走行車

サハラ砂漠のアリが独自の太陽光ナビゲーションと歩数計測で厳しい環境を生き抜く能力にヒントを得たフランスの研究者たちが、同様のシステムをロボットに実装しました。

この技術を活用することで、小型六脚ロボットはGPSを必要とせず、太陽の偏光と歩数のみで方向を定めて移動できます。

この発明は、未来のロボティクスや自動運転技術におけるGPSなどの既存技術を補完する新しい方法として注目されています。

参考:自律走行車を進化させる「砂漠アリ」の知られざる能力、6本脚の小型ロボットに実装

≫クリーンテックに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー

≫バイオテックに取り組む企業10選!就職・転職におすすめの大企業からベンチャー

まとめ

バイオミミクリーとは、生態系を模した技術を人々の生活に役立てることです。

環境問題解決への糸口の一つとしても注目されています。

身の回りのほんの小さなものにも活用されているかも知れません。

周りにどんな物があるか探してみてはいかがでしょうか。

【企業様向け】環境問題への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者

吉田宏輝

COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。

COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。