2024年現在の日本では空き家が増加し、社会問題化しています。2023年の空き家率は過去最高の13.8%に達し、特に西日本で深刻化しています。

空き家が増えている要因は少子高齢化や相続問題など、さまざまな理由があり、もはや歯止めが効かなくなっています。

空き家は放置し続けると、所有者だけでなく、地域社会に対しても大きなリスクが伴います。

そこで本記事では、個人でできる空き家問題の対応方法について、わかりやすく解説します。

目次

日本の空き家問題の現状

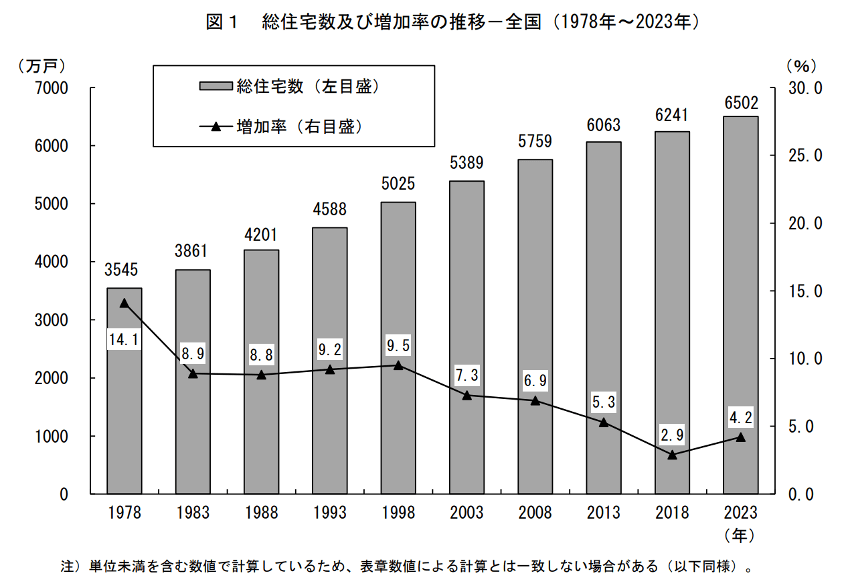

総務省の調査によると、日本の全住宅に占める空き家の割合は毎年過去最高を更新し続けています。実際に『令和5年住宅・土地統計調査』を参照すると、2023年の空き家率は13.8%と過去最高でした。

(出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)

割合としては、空き家率が最も高いのは和歌山県及び徳島県の21.2%です。次いで山梨県が20.5%となっています。

「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」は鹿児島県が13.6%と最も高く、高知県が12.9%、徳島県及び愛媛県が12.2%と続いており、西日本で高い傾向がみられます。

本記事を寄稿している当社(株式会社ネクスウィル)は空き家をはじめとする訳あり不動産の買い取り事業をしています。

実際にお問い合わせいただく地域は都市部ではなく郊外や僻地であることが多く、地方に行けば行くほど、空き家問題が深刻化しているのが現状です。

関連記事

≫空き家問題とは?日本の現状や対策、私たちにできることを解説

空き家を放置するとどんな問題がある?

空き家を放置すると、以下のような様々な問題が発生します。

- 倒壊や外壁の落下による事故や近隣への被害

- ねずみや害虫の大量発生による不衛生な環境

- 雑草の繁茂や建物の劣化による景観の悪化

- ゴミの不法投棄や放置による悪臭の発生

- 不審者の侵入による治安の悪化

- 枝の張り出しによる道路通行の妨げ

これらの問題は、空き家の所有者だけでなく、近隣住民や地域環境にも深刻な影響を及ぼします。

なかでも特に重大なのが、老朽化した空き家の倒壊や外壁の落下による事故のリスクです。

適切な管理がされない空き家は、構造材の腐食や基礎の沈下などが進行し、いつ倒壊してもおかしくない状態になります。

2024年初頭に起きた令和6年能登半島地震のような大規模地震が発生した場合、倒壊した空き家が道路を塞ぎ、緊急車両の通行を妨げるなど、二次被害を引き起こす恐れもあります。

放置された空き家は、個人の問題にとどまらず、地域の安全・安心を脅かす重大な脅威といえます。所有者には、適切な管理や早期の対策が強く求められているのです。

関連記事

≫過疎化とは?なぜ問題?地方の現状や原因・対策、取り組む企業を紹介

空き家を放置すると「特定空き家」に指定されるリスクも

さらに、空き家を放置し続けると、「特定空き家」に指定されるリスクがあります。

「特定空き家」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や、著しく衛生上有害となるおそれのある状態など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものをいいます。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村⾧は特定空き家の所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置をとることを助言・指導・勧告・命令することができます。

さらに、行政代執行により、強制執行することも可能です。

特定空き家に指定されると、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が増加します。

空き家の管理を適切に行い、特定空き家に指定されないよう注意する必要があります。

個人ができる空き家問題の解決策とは?

では、もし空き家を相続したらどう対応すればよいのでしょうか。個人ができる対応方法としては、大きく以下の4つに大別できます。

①空き家の所有権を確認し、適切な管理を行う

②空き家の活用方法を検討する

③行政の空き家対策を活用する

④空き家を売却する

それぞれ詳しく解説します。

①空き家の所有権を確認し、適切な管理を行う

空き家問題を解決するためには、まず所有権を確認し、適切な管理を行うことが重要です。

登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などから所有者を特定し、相続登記を済ませて所有権を明確にしましょう。

所有権が確定したら、定期的な点検・補修を行い、空き家の劣化を防ぐことが大切です。

雨漏りや腐朽を放置すれば、倒壊のリスクが高まり、周辺環境にも悪影響を及ぼします。

所有者が遠方に住んでいるなど、自ら管理することが難しい場合は、地元の不動産業者や管理会社に依頼するのも有効です。

適切な管理を行うことで、空き家の劣化を防ぎ、地域の生活環境を守れるでしょう。

②空き家の活用方法を検討する

空き家の適切な管理と並行して、有効活用方法を検討することも重要です。

リフォームを行って売却や賃貸に出せば、不動産としての価値を高められます。家財道具の処分や清掃なども必要になるでしょう。

地域のニーズに合わせた用途変更も検討すべきです。

人口減少で住宅需要が見込めない地域なら、店舗や事務所、コミュニティスペースなどへの転用も選択肢の1つです。

例えば、「古民家を改装してカフェやゲストハウスとして運営する」「シェアオフィスやアトリエとして活用する」など、創意工夫次第で新たな可能性が広がります。

一方で、老朽化が進み、活用が難しい空き家は、思い切って解体し更地にするという判断も必要です。

更地にすれば、駐車場や緑地、菜園などに活用できます。

跡地を地域のコミュニティ広場やポケットパークとして整備すれば、地域の魅力や価値を高めることもできるでしょう。

③行政の空き家対策を活用する

個人の力だけでは解決が難しい空き家問題も、行政の支援策を上手に活用すれば、打開の糸口が見えてきます。

まず、自治体の空き家バンクに登録するのがおすすめです。

空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する所有者と、利用希望者をマッチングする制度です。

自治体のホームページなどで物件情報を公開してもらえるので、効率的に利用者を見つけられます。

加えて、多くの自治体が、空き家のリフォームや解体に対する補助金制度を設けています。

老朽化した空き家の改修や除却に、積極的に補助金を活用しましょう。

固定資産税の減免措置など、税制上の優遇策も見逃せません。

要件を満たす空き家は、税負担を軽減できる場合があります。

④空き家を売却する

空き家の利活用が難しいなら、売却を検討するのも1つの選択肢です。

一般的な売却方法としては「不動産業者に仲介を依頼する方法」に加え、「直接買取を依頼する」という方法があります。

仲介売却の場合、不動産業者が広告を出したり、買主候補を探したりしてくれるので、所有者の手間は少なくて済みます。複数の買主候補から最も好条件の買主を選べるというメリットもあります。

ただし、売却価格の3~6%程度の仲介手数料がかかるのがデメリットです。

買主が見つかるまでに時間がかかる場合もあります。

一方で、不動産買取業者に直接売却する方法は、スピーディに売却できるのが最大のメリットです。

買取業者が物件を査定し、即金で買い取ってくれるので、所有者は面倒な売却手続きを行う必要がありません。

ただし、買取価格は市場価格よりも若干低めに設定されるのが一般的です。

買取業者は物件をリフォームして転売するため、リフォーム費用や利益分を差し引いた価格での買取となるからです。

法的・実務的な課題は専門家に相談しよう

空き家問題は法的にも専門的にも複雑なケースが多いため、専門家に相談して総合的な解決策を探るのが賢明です。

例えば、司法書士や弁護士に相談すれば、共有名義の解消や境界トラブルの解決など、法的問題に対処できます。

相続登記の手続きや、相続放棄・限定承認の是非についても、専門的なアドバイスが得られるでしょう。

宅地建物取引士からは、売却や賃貸の実務的なアドバイスを得られます。

物件の査定や広告の出し方、契約書の作成など、不動産取引の実務は専門家に任せるのが安心です。

まとめ

少子高齢化の進行により、今後ますます空き家は増加すると予想されています。

個人の力だけでは解決が難しい問題ですが、放置しておけば必ず地域に悪影響を及ぼします。

空き家を適切に管理し、できるだけ早く次の活用へとつなげることが重要です。

法的な課題がある場合は専門家に相談し、有効な解決策を見出す必要があります。

空き家対策は所有者だけの問題ではなく、地域社会全体で取り組むべき課題です。

自治体の施策も活用しながら、オーナーとして責任を持って対応していく姿勢が求められているでしょう。

株式会社ネクスウィル 代表取締役 丸岡 智幸

相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地といった訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。

訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。