自己責任論という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

この自己責任論という言葉は、さらなる格差を生んでしまう可能性があります。

自己責任論には、一体どのような背景があるのでしょう。

この記事では、自己責任論が生まれた背景や貧困との関係を解説を解説します。

※【企業様向け】貧困問題への取り組みをPRしませんか?

掲載を希望される企業様はこちらをご覧ください。

目次

格差是正を阻む自己責任論とは

自己責任論とは、努力した者はその結果として裕福になり、努力しなかった者はその結果として貧困に陥るという考え方です。

この考え方では、貧困状態にある方は自己責任であるとみなされてしまいます。

自己責任論は、エリート階級に浸透していると言われています。

しかし、自己責任には、自分が選択したことにより利益を受けるだけでなく失敗のリスクも自ら負うことも含まれているため、注意が必要です。

自己責任論が生まれた背景

自己責任論が生まれた背景には、イラクで数名の邦人が拘束されたことが関係していると考えられます。

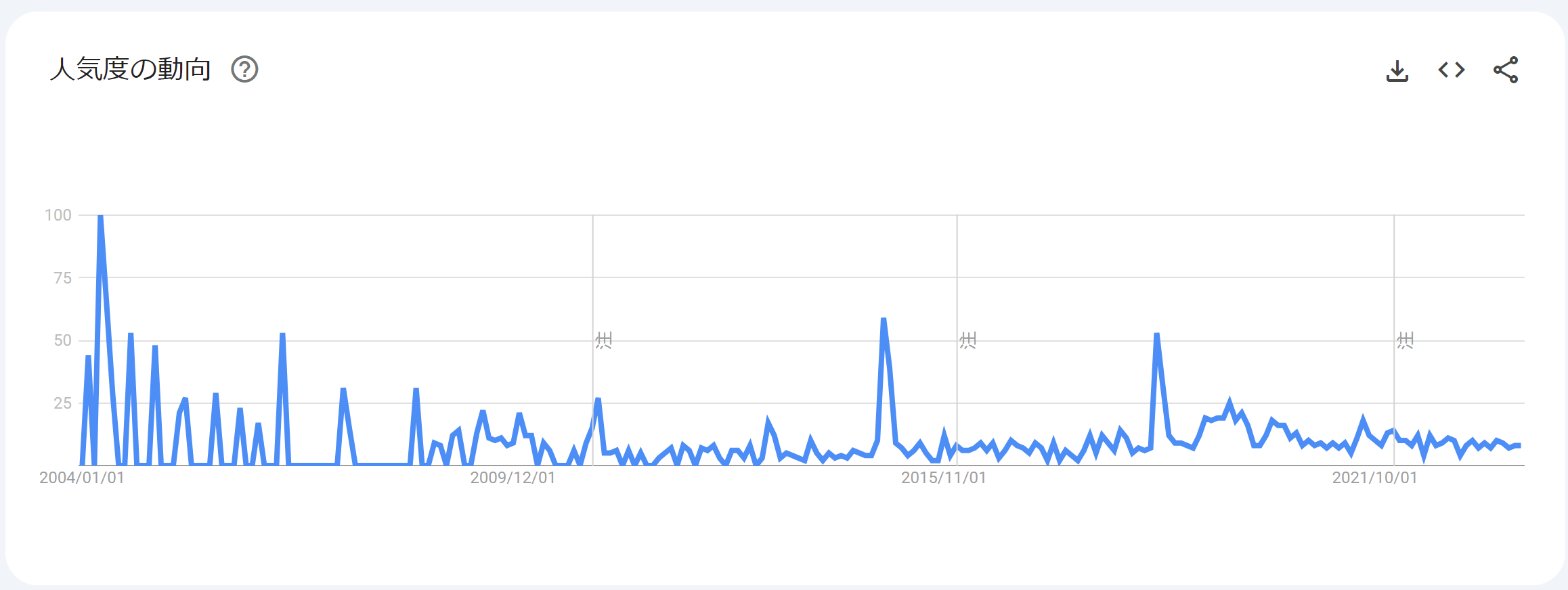

Googleの検索トレンドがわかるツール「Google Trend」で自己責任論と調べたところ、2004年と2015年、2018年に大きな山がみられました。

2004年は、イラクで数名の邦人が拘束された年です。

この事件では、紛争中であったイラクに訪れ、拘束された人が悪いのではないかという声が上がり、自己責任という言葉が広がりました。

その後、2015年には後藤健二さんというジャーナリストが「責任は自分にある」と宣言してイラクに行って実際に人質になり殺されてしまいました。

また、2018年には、2015年からシリアで拘束されていたフリージャーナリストの安田純平さんが3年4カ月ぶりに解放されたことで、話題となりました。

このようにジャーナリストの拘束が、自己責任論という言葉の広まりに繋がったと考えられます。

貧困は自己責任?

少し話題が変わりますが、貧困は自己責任なのでしょうか?

そもそも、貧困には絶対的貧困と相対的貧困という考え方があります。

生活をするのに最低必要条件の基準が満たされていない絶対的貧困を指します。

一方で、相対的的貧困とは、生活する国や社会の水準と比較して貧しいことです。

日本で起こっている貧困は、この相対的貧困です。

例えば、厚生労働省によると、日本の子どものうち7人に1人が貧困状態にあります。

そして、困窮層のうち半数が小学校3年生までに授業が分からなくなったとの回答があります。

また、全世帯の子どもの現役大学進学率が70%を超えている一方、ひとり親世帯の子どもたちでは60%に満たない状況です。

このような教育格差は子どもの人生にも大きく関わります。

就業を例にとると、大学進学が叶わず高校卒で働く場合、月収は大学卒の6割程度に止まります。

一例ではありますが、他にも自己責任とは言い難い理由で貧困状態にある方はたくさんいます。

つまり、貧困とは、社会の構造によって生み出されるものであり、責任は個人ではなく社会にあります。

≫貧困問題とは?定義や日本と世界の関連する問題10選、取り組む企業を紹介

≫子どもの貧困とは?貧困の現状や原因、私たちにできることを解説!

格差是正のためにできること

格差是正のために私たちができることはなんでしょうか?

ボランティアに参加する

ボランティアに参加することが大きな貢献に繋がります。

例えば、子ども食堂での活動参加です。

料理や配膳などはもちろんですが、その場所に来る子どもたちとたくさんのコミュニケーションをとることで彼らの可能性を広げることに繋がります。

また、子ども食堂では、学習サポートも行うことが多いです。

学習環境を整えることや学習の手助けをすることは子どもの貧困問題に貢献する大きな手立てになります。

また、留学も1つの方法として挙げられるでしょう。

≫【留学エージェント10選】おすすめ留学サイトを比較ランキングで紹介!

寄付をする

ボランティアをする時間が取れない場合は寄付もオススメです。

寄付をすることで、格差是正に取り組んでいる団体を応援することができます。

例えば、SyncableやGive Oneでは多くの寄付先を紹介しています。

≫【12選】クリック募金とは?サイト一覧や仕組み、やり方、メリットを解説

≫貧困問題に取り組む企業10選~ベンチャー企業を中心にご紹介~

≫SDGsに取り組む企業10選~ベンチャーから大企業まで~

≫福祉問題に取り組む企業10選~ベンチャー企業を中心にご紹介~

まとめ

いかがでしたでしょうか?

自己責任論とは、努力した者はその結果として裕福になり、努力しなかった者はその結果として貧困に陥るという考え方です。

過度な自己責任論が広まってしまうと、経済格差がより広まってしまうと考えられます。

言葉が生まれた背景や社会問題への知識を深め、多面的に物事を考える力を養いましょう。

【企業様向け】貧困問題への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者

吉田宏輝

COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。

COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。