日本で公害問題が深刻化したのは、今から約60年前のことです。

戦後の急速な開発により環境が破壊され、今日に至るまで数多くの被害が生じています。

では、公害の発生源や影響は具体的にどのようなものでしょうか。

また、どんな対策が行われているでしょうか。

公害のリアルを紹介します。

※【企業様向け】環境問題への取り組みをPRしませんか?

このページに掲載を希望する企業様はこちらをご覧ください

目次

典型7公害とは

典型7公害とは、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の合計7つの公害の総称です。

環境基本法で定義されており、特に人の健康や生活に被害が生じます。

環境基本法は1950年代から1960年代にかけて、水俣病や四日市ぜんそくをはじめとする公害問題が全国各地で発生したことから、法整備されました。

典型7公害の読み方

典型7公害の読み方は、「てんけいななこうがい」です。

典型7公害の覚え方

「おおさわみずふるつちくさい」

おお(大気汚染)

さわ(騒音)

みず(水質汚濁)

ふる(振動)

つち(土壌汚染)

ち(地盤沈下)

くさい(悪臭)

関連記事

≫大学生に身近な環境問題8選!レポートで書きやすい面白いテーマを紹介

典型7公害の種類と原因、影響

では、公害が発生する原因とそれによる影響は何でしょうか。

典型7公害一覧

- 大気汚染

- 騒音

- 水質汚濁

- 振動

- 土壌汚染

- 地盤沈下

- 悪臭

大気汚染

大気汚染とは、健康や生活環境、動植物に悪影響を与える物質が大気を汚染することです。

化石燃料の燃焼や工場や車からの排気ガスが主な発生原因です。

他に、火山の爆発などの自然現象による汚染物質もあります。

排気ガスによる息苦しさや有害物質の吸入による中毒など、健康被害が問題となっています。

騒音

騒音とは、人間が不快に感じる音です。

ペットの鳴き声やタイヤと道路の摩擦音など、原因は多岐にわたり、騒音と感じるかは人の主観によります。

不快感や生活妨害につながり、極稀に聴力や生理機能への影響があります。

水質汚濁

水質汚濁とは、有機物や汚染物質が川や海に排出され水質が汚染されることです。

生活排水や工場排水、廃棄物の不法投棄が主な原因です。

飲水への影響や生物の被害、水環境の悪化が問題となっています。

関連記事

≫日本にもあるの!?水問題の現状と最新の取り組み

≫水不足の原因とは?考えられる8つの原因と私たちができること

振動

振動とは、人の活動によって地盤が揺れることです。

従って、自然災害である地震とは異なります。

振動の発生源として、建設現場や道路交通があり、不快感や建物のひび割れが生じます。

土壌汚染

土壌汚染とは、重金属や有機溶剤が土の中に浸透して生じる汚染です。

有害物質を含む液体が地中に染み込むことが原因です。

他の汚染と比べて、汚染物質を取り除くことが難しく、農業や地面の生物への影響があります。

地盤沈下

地盤沈下とは、地層が圧縮され地盤が沈んでいく現象です。

地下水・地下資源の採取や地殻変動が原因です。

建物の傾斜やひび割れなど、社会インフラへの影響が問題となっています。

悪臭

悪臭とは、不快な思いをさせるにおいのことです。

騒音と同じく、人の主観によります。

原因は、工場や車からの排出ガスが主です。

ストレスに繋がり、神経への影響が問題となっています。

典型7公害以外の公害

典型7公害以外にも公害はあります。

公害は、経済活動による環境破壊や変化によって生じる被害のことです。

例えば、光害や日照に関わる被害は長年に渡る問題です。

新しく建物を建てる際には特に注意が必要で、近年は建設時の条件が厳しくなりました。

その他にも、ダイオキシンやアスベストなどの有害物質による被害が発生しています。

典型7公害件数の推移

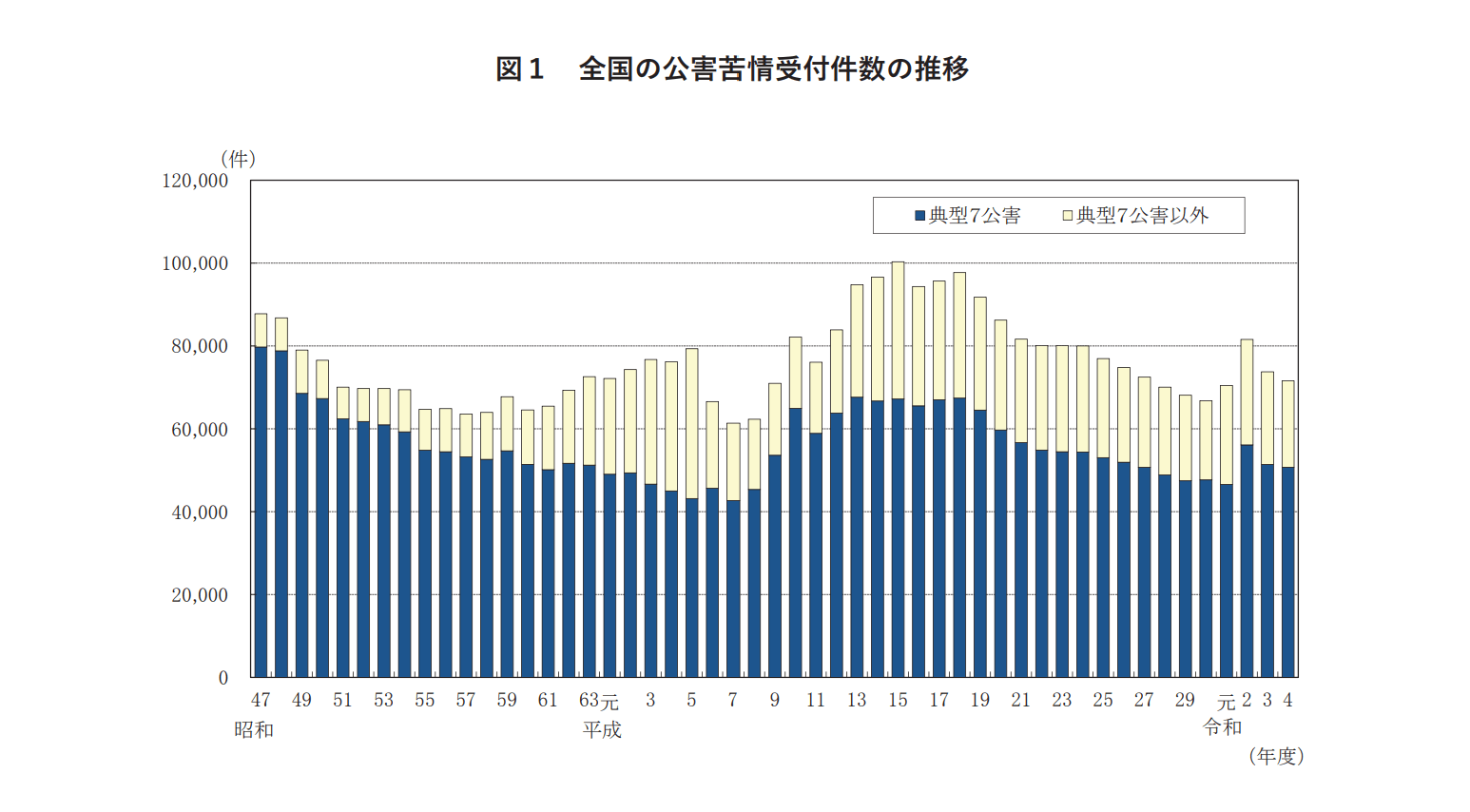

[グラフ1]

グラフ1は、全国の公害苦情受付件数の推移を表しています。

グラフ1から、典型7公害が占める割合が大きく、苦情件数は約40年で増減を繰り返しているものの、増加傾向だとわかります。

特に最近の3年間は、公害の件数が増加しました。

その原因は何でしょうか。

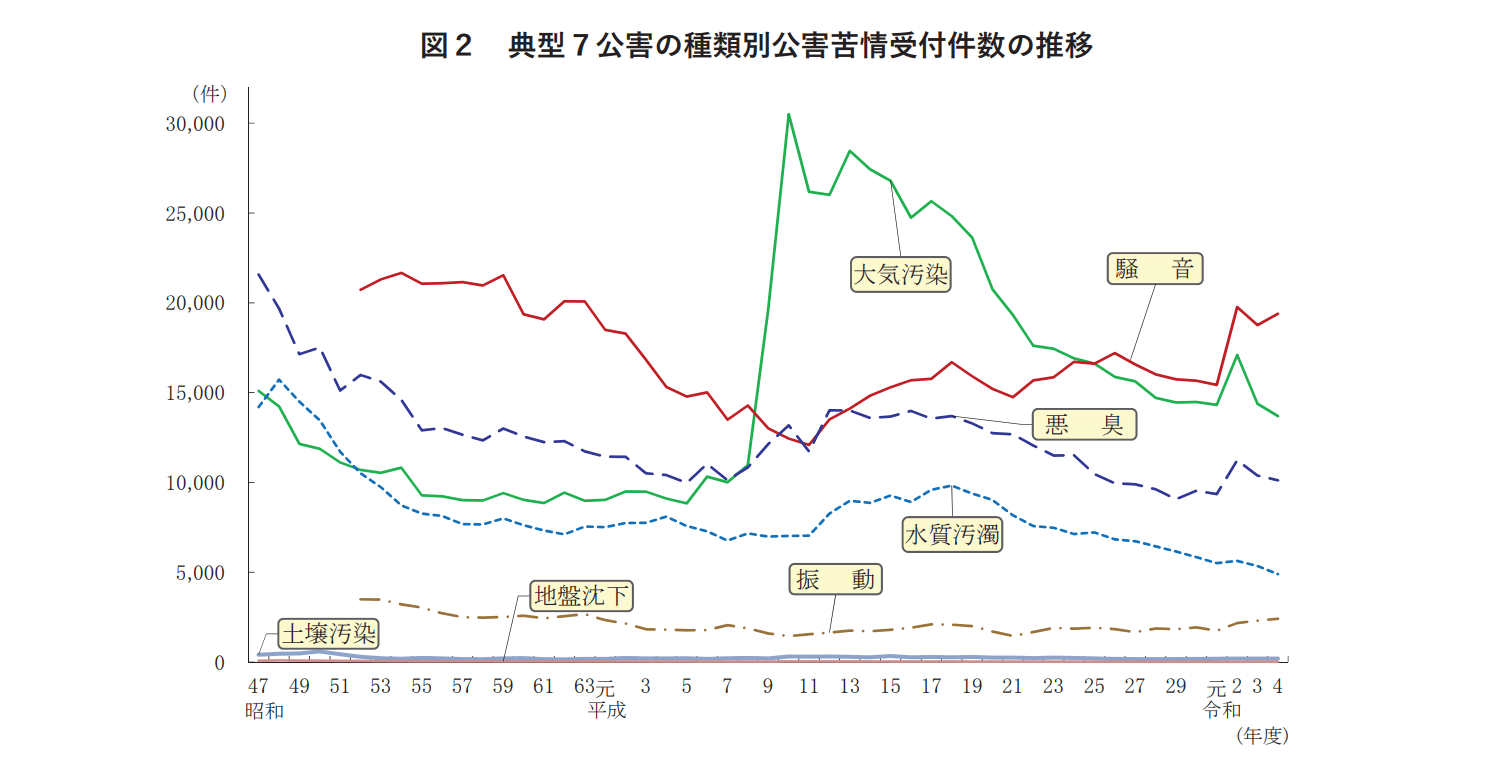

グラフ2は典型7公害の種類別苦情件数の推移を表しています。

近年、騒音による苦情件数が増えました。

これは、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、在宅時間が増加したことが原因だと考えられています。

このように、公害は私達の生活と密接な関係があり、私達が生活する上で切り離せない問題です。

[グラフ2]

典型7公害対策の取り組み事例

公害対策の取り組み事例を紹介します。

- 土壌汚染の処理

- 首都高の高機能舗装

土壌汚染の処理

土壌汚染の処理は、新しい建物の建設前段階で実施されるケースが多くあります。

横浜市の鶴見川における排水門の建設工事で、汚染された土が確認されました。

排水門は、生活排水を河川に流す重要な役割があるため、汚染された土壌の上に建設しては長期的な利用が難しくなります。

そこで横浜市は、土壌汚染の対策技術を公募し、実証実験を行いました。

わざわざ公募し実験したのは、土壌の種類によって対策が異なり、技術の適性が異なるからです。

その結果、ジオスチール法という工法により、土壌の無害化に成功させました。

このように、土壌汚染は建設前段階での慎重な対策が重要です。

参考:鶴見川多目的遊水地土壌無害化処理事業の進ちょく状況について

首都高の高機能舗装

首都高速道路株式会社では、道路利用による騒音に注目した高機能舗装を行っています。

高機能舗装は、一般の舗装よりも多くの隙間ができるように工夫された舗装です。

高機能舗装によって、タイヤと道路との間の摩擦音が生じにくくなり、騒音対策につながっています。

関連記事

≫インフラ整備とは?日本と世界の現状やメリット、SDGsとの関係を紹介

典型7公害に対して、私たちにできること

私たちにできることを紹介します。

- 公共交通機関を利用する

- 生活で生じる音に気を配る

- 汚れのもとを流さない

公共交通機関を利用する

公共交通機関の利用により、大気汚染物質の排出や振動、騒音による被害を減らせます。

近年、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い外出が減ったことで、自動車利用は減少傾向でした。

しかし、withコロナ時代、再び人の移動が増加し、自動車利用の増加が推測されます。

外出時には、公共交通機関を利用するよう、心がけましょう。

生活で生じる音に気を配る

私たちが生活する中で、たくさんの音が生じます。

例えば、掃除機、ペットの鳴き声、楽器などです。

騒音は生活と密接な関係があり、抑えやすい公害です。

私たち一人一人が気をつければ、騒音による被害は防止できます。

近所への思いやりの気持ちで考えましょう。

汚れのもとを流さない

調理くずや米のとぎ汁は、生活排水のもとです。

調理くずや米のとぎ汁には栄養が豊富に含まれているため、肥料やフェイスケアに利用できます。

関連記事

≫環境問題の解決向けて、私たちができること15選

まとめ

長い地球の歴史の中で、近年の地球環境破壊は深刻です。

公害の原因は多岐に渡りますが、全てが経済活動や開発と関係しています。

また、今回、企業による公害対策を紹介しましたが、公害の問題は一人一人の取り組みや気配りも重要です。

地球にやさしい活動の輪を広げましょう。

【企業様向け】環境問題への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者

吉田宏輝

COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。

COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。