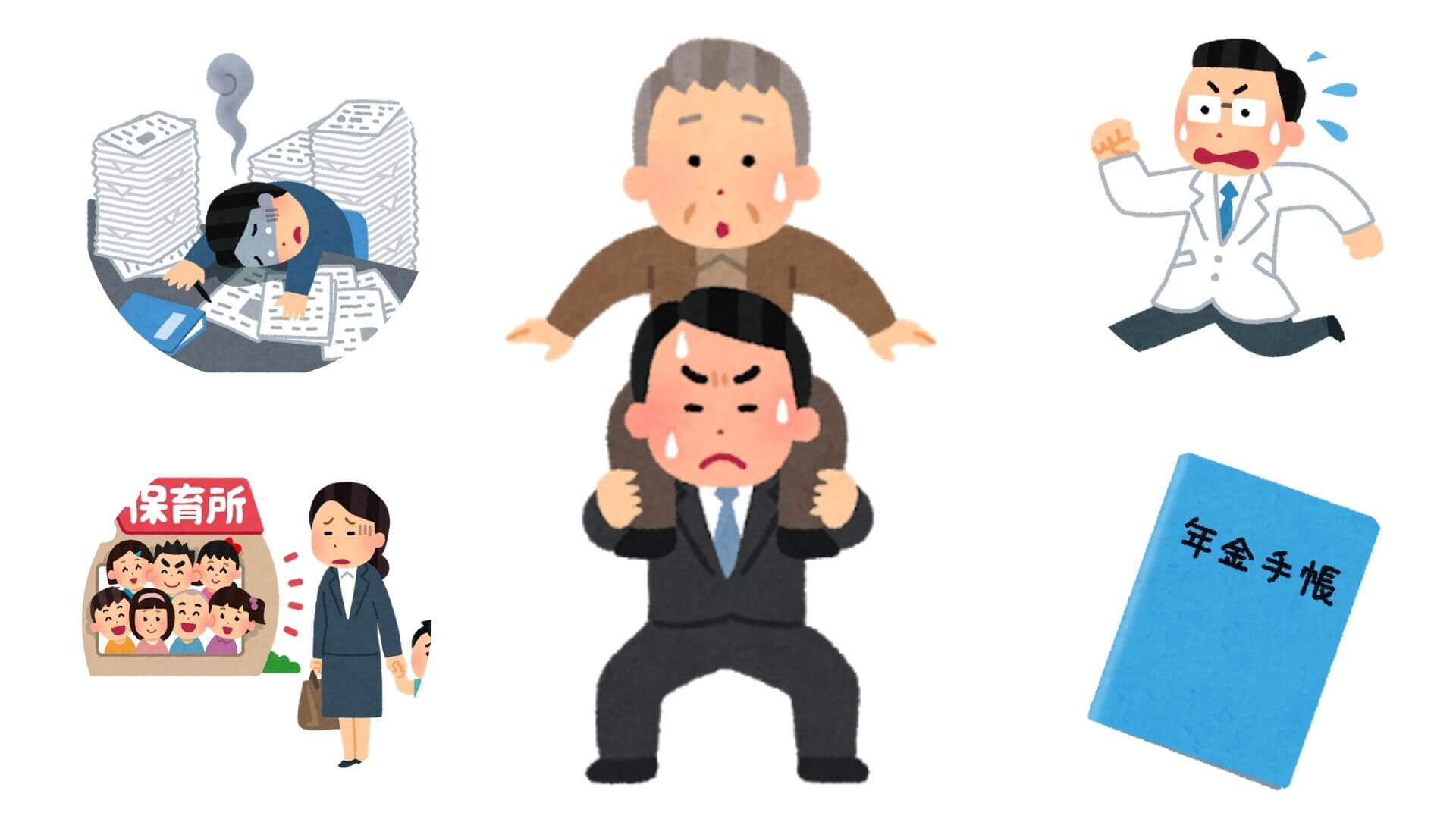

少子高齢化を迎える日本は、「肩車型社会」というかつて経験のない社会に突入しようとしています。

肩車型社会とは、高齢者1人を支える現役世代が限りなく1人に近づいた社会です。

少子高齢化の進行により、2060年頃には高齢者1人を支える現役世代の人数は1.3人になると予想されています。

この記事では、肩車型社会がもたらす社会問題といま私たちにできることを解説します。

関連記事

≫少子高齢化問題とは?現状や原因、問題点、若者にできること

※【企業様向け】介護への取り組みをPRしませんか?

掲載を希望される企業様はこちら

目次

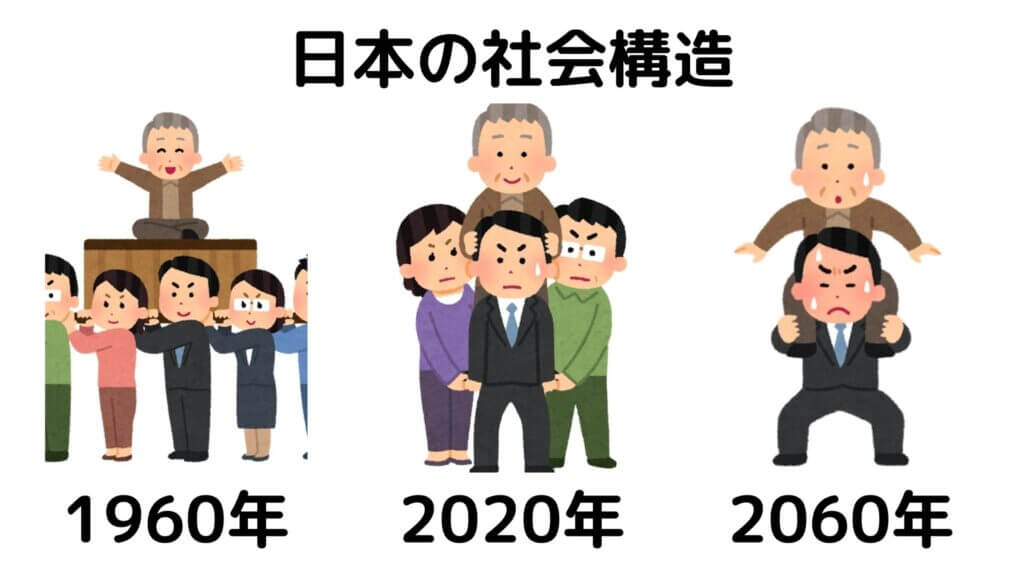

肩車型社会とは?過去の社会構造を見てみよう

肩車型社会とは、高齢者1人を支える現役世代が限りなく1人に近づいた社会です。

時代を遡ると、1960年では11.2人となっており、この時代は『胴上げ型社会』と言われています。

この時代の後から少子高齢化が進み、2020年は高齢者1人を支える現役世代の人数が2.0人となっています。

現在は、胴上げ型から大きく人数減ったことで『騎馬戦型社会』と言われるようになりました。

そして、出生率の改善がない場合、2060年頃には高齢者1人を支える現役世代の人数が1.3人になると予想できます。

このように1人の高齢者を1人の現役世代が支える社会を『肩車型社会』と言います。

参考:厚生労働省「日本の将来推計人口(令和5年推計)」

関連記事

≫2040年問題とは?現役世代の負担や労働力不足にどう対応するか

≫介護難民の原因と対策について|国の今後の方針についても解説

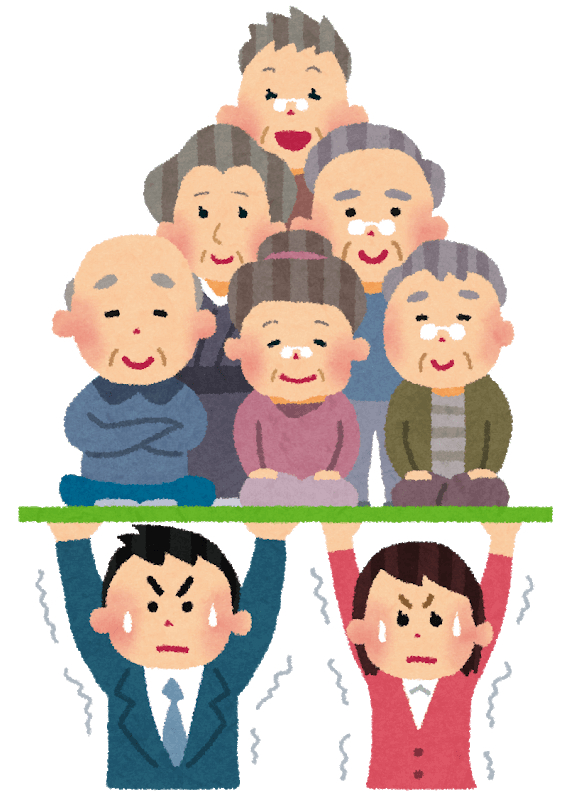

肩車型社会をイメージしよう

肩車型社会では、人口の半数近くが高齢者となります。

高齢者ひとりの年金や全国民の社会保障に必要な税金は、人口の半数である現役世代が支払います。

労働力が足りず働き続けなければならないのに、経済成長は下がり続ける。

さらには、政治は高齢者に有益な政策を打ち、企業は高齢者に向けてサービスを提供するのではないでしょうか?

関連記事

≫福祉とは?定義や10種類の具体的な問題、企業の取り組みを簡単に解説

肩車型社会で生まれる4つの社会問題

それでは、具体的に肩車型社会で生まれると予想される4つの社会問題について見てみましょう。

- 医師・介護従事者の不足

- 待機児童問題

- 社会保障の格差

- 経済成長率の低迷

医師・介護従事者の不足

高齢者が増えることで医療・介護従事者の不足は避けられないでしょう。

現役世代が減る一方、高齢者は増え医療・介護の需要が高まります。

医療の進歩や介護ロボットの導入は期待できるものの医師・介護従事者の不足は大きな問題の一つとなりえます。

関連記事

≫ヤングケアラーとは?2つの問題点と私たちにできること

待機児童問題

労働力不足により、共働きは当たり前になるでしょう。

そんな中、主に都市部では、保育所不足による待機児童問題が深刻になる可能性が高いです。

現在でさえ深刻な問題となっている待機児童問題が、肩車型社会を迎える2060年にはどのようになっているのでしょうか?

関連記事

≫保育の問題に取り組む企業10選!就職・転職におすすめのベンチャーから大企業

社会保障の格差

多額の税金を納め高齢者を支えた先に、自身が年金を受け取れる保障はありません。

国の財源が破綻して社会保障が受け取れない可能性もあります。

また、納める税金の額によって社会保障に格差が生まれることも考えられます。

経済成長率の低迷

経済成長を決める要因は、「労働投入」「資本投入」「全要素生産性」であるとされています。

少子高齢化により労働投入が減少することはわかるでしょう。

さらにそれだけではなく、資本投入も減少すると予想できます。

国全体としての貯蓄率が低下すれば、資本投入は減少します。

高齢化が進むことで、将来に備えて貯蓄を行う現役世代が減少し、貯蓄を取り崩して生活する高齢者が増えることで、社会全体の貯蓄が減少し、投資の減少にもつながってしまうのです。

関連記事

≫人口オーナスとは?日本の現状や3つの問題点、経済成長する方法を解説

肩車型社会を生きる私たちにできること

肩車型社会を生きる私たちにできることを解説します。

- 健康寿命を伸ばす

- テクノロジーの発展を受け入れる

健康寿命を伸ばす

人生100年時代と言われる中、健康寿命を伸ばすことが大切になります。

定年が60歳から65歳に伸びつつある現代。

できるだけ長く働き、現役世代の負担を減らなければ社会が回らなくなる可能性が高いです。

健康寿命を延ばすには、特に運動と睡眠が重要です。

テクノロジーの発展を受け入れる

悲観的な内容が多い記事でしたが、テクノロジーの発展によってこれから起こると予想される問題を解決できるかもしれません。

例えば、経済成長を決める要因の一つである生産性をテクノロジーによって急激に高めることができれば、経済が成長する可能性もあります。

これから生まれてくる、あたらしいテクノロジーを受け入れることで、肩車型社会を乗り越えられるかもしれません。

〇福祉関連の企業を紹介!

・福祉問題に取り組む企業10選!

・ヘルスケアに取り組む企業10選!

・教育問題に取り組む企業10選!

・保育の問題に取り組む企業10選!

・介護の問題に取り組む企業10選!

・ジェンダーの問題に取り組む企業10選!

・高齢化社会の問題に取り組む企業10選!

・ケアテックに取り組む企業10選!

最後に

最後にもう一つあなたにできることがあります。

それは多くの人にこの事実を伝えることです。

肩車型社会が起こり始めていること、肩車型社会で生まれる4つの社会問題について、まずは知ることから始まります。

ぜひこの記事の感想を発信してみてください。

【企業様向け】介護への取り組みをPRしませんか?

この記事の監修者

吉田宏輝

COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。

COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。